LA ESTÉTICA DE LAS NARRATIVAS POPULISTAS Y NEOLIBERALES

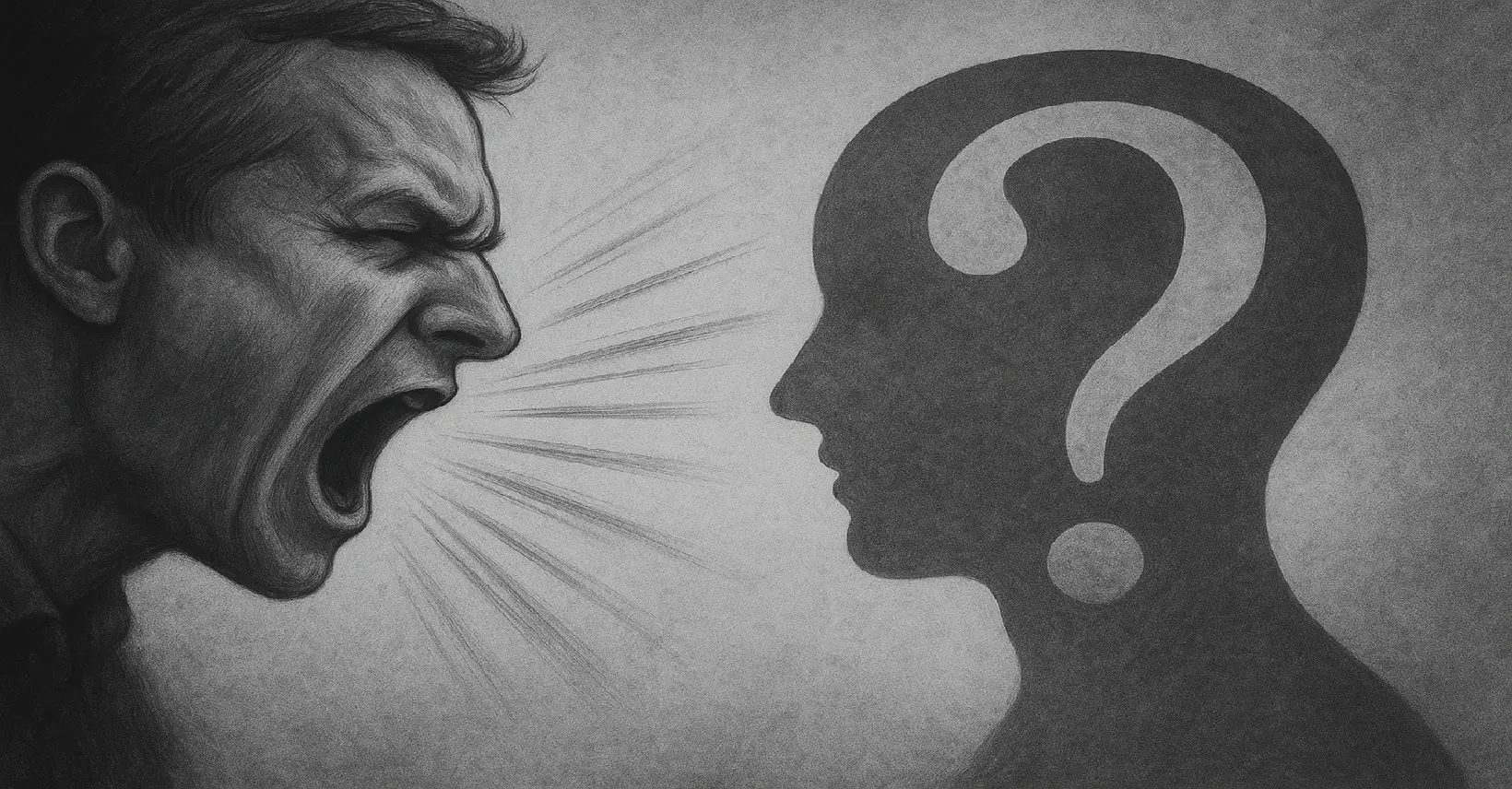

EL GRITO QUE AHOGA LA DUDA

En nuestro país, la política no siempre corona a quien dice la verdad. El triunfo es para quien grita más alto, para quien teje una narrativa tan simple que brilla como un faro en medio del caos. La inflación devora los bolsillos, los sueldos se deshacen como papel mojado y la desconfianza carcome las instituciones, creando un terreno donde las certezas, aunque sean frágiles, se vuelven un refugio.

El populista de época lo sabe bien. No necesita datos ni argumentos, porque le basta con encender emociones. Su discurso parte el mundo en dos, enfrentando al pueblo contra un enemigo, y promete un alivio fugaz, como un sorbo de agua en el desierto, aunque ese alivio sea un espejismo, un castillo de arena que la marea de la realidad derrumba sin piedad.

Chantal Mouffe sostiene que la política se nutre de antagonismos, y el populista los lleva al límite. En nuestra política, esto es casi un arte. Un tuit que acusa a “la casta” o un panelista que señala a “los que no trabajan” desata una tormenta digital en minutos. Esta lógica binaria no deja espacio para preguntas incómodas, como por qué crece la pobreza o por qué la clase media ya no llega a fin de mes. El grito, como una sirena que hipnotiza, atrapa la atención, aunque no ilumina el camino.

EL HÉROE QUE SE PIERDE EN EL GUIÓN

En este escenario emerge el líder populista de momento, envuelto en una capa de superhéroe de historieta, prometiendo salvar al país, derrotar a los enemigos y devolverle al pueblo lo que le arrebataron.

Esta narrativa del “camino del héroe” cala hondo en un país con una larga tradición de figuras carismáticas que juraron redención para el pueblo.

Lo cierto es que los problemas sociales no son un libreto de cine. La desigualdad, la precariedad y el abandono de la educación pública no se resuelven con un discurso apasionado ni en un panel de un programa de televisión. Hannah Arendt nos recuerda que la política verdadera nace del diálogo colectivo, no de un salvador que impone su verdad desde un pedestal.

La soberbia del populista lo ciega todo, porque cree que con carisma y voluntad puede desatar nudos que llevan décadas apretándose. En las redes sociales, su mensaje reverbera como un eco permanente. Un video donde confronta a ese enemigo, mitad imaginario y mitad real, acumula millones de vistas, y en otro discurso, venera las estructuras que concentran la riqueza y cuando esas promesas se deshacen, la bronca no apunta al héroe fallido, sino a los “otros”, ya sea la herencia, la casta, los pobres, los políticos o los que opinan distinto o al jugo de naranja. Es un baile sin fin, un tango que siempre termina en desencanto, pero inevitablemente, con más deudas, más pobreza y más marginación.

LOS POBRES, SIEMPRE SON LOS POBRES

En esta narrativa, los más vulnerables se convierten en el blanco ideal, para alabanzas vacías o para señalamientos crueles. Quienes reciben un plan social o un subsidio son tildados de “planeros”, una supuesta casta de “privilegiados” que, según el relato, saquea el futuro del país al ser un “costo” para todos. La paradoja es tan peligrosa como una botella rota en la playa. En una sociedad donde más de la mitad de la población es pobre, y pelea por no hundirse, se acusa a los de abajo de hundir el barco colectivo. Los medios oficialistas y los animadores sociales amplifican esta fábula, repitiendo que tres generaciones de “vagos” frenan el progreso, una idea tan absurda y berreta que equivale a culpar al pasajero de un tren descarrilado por no saber manejar la máquina.

Michel Foucault hablaría de biopoder, de cómo las sociedades dividen a las personas entre “dignas” e “indignas”. En nuestros medios y las redes sociales aceitan esta maquinaria con más precisión. Un post que muestra a alguien cobrando un plan y “gastándolo en zapatillas” se vuelve viral, aunque todo sea un montaje. Shoshana Zuboff, estudiosa de la era digital, explica que los algoritmos premian la indignación, y en un país donde la bronca es un idioma universal, estas historias encuentran eco. Sin embargo, la contradicción brilla como un relámpago en la noche. Si el sistema económico expulsa a más personas cada día, culpar a los expulsados es como acusar a la sombra de causar la oscuridad.

EL MÉRITO, UN BOLETO FALSO

Mientras los pobres son demonizados, la clase media se desliza hacia la precariedad; los que antes llegaban a fin de mes ahora cuentan monedas, pero la narrativa populista de momento insiste en que todo depende de cada uno, como si el precio de la energía eléctrica o de los alimentos, dependiera de nuestra propia decisión.

El éxito está reservado para el “genio”, el “emprendedor” que tuvo esa idea brillante, no para el trabajador que se rompió el lomo toda la vida, estudiando y trabajando; ese que la remó, ese que sí cosechó méritos de verdad.

Pierre Bourdieu hablaría de capital cultural, de cómo el acceso a la educación, a redes y a recursos determina las chances de “triunfar”. Sin esos recursos, el mérito es una carrera donde algunos largan a metros de la meta y otros a kilómetros.

Todos sabemos que la educación pública fue un puente hacia la movilidad social ascendente, pero su desfinanciamiento ha dejado escuelas en ruinas, docentes que no llegan a fin de mes y a la ciencia ninguneada o rematada al mejor postor. Thomas Piketty, economista francés advierte que, sin educación, la desigualdad se dispara. Aun así, los “animadores” mediáticos, esos comunicadores con el poder de un micrófono, insisten en que el problema es la falta de esfuerzo y que todos no podemos financiar el desarrollo de todos, porque la educación, es una cuestión de cada individuo.

Y de repente aparece un tuit que celebra al “emprendedor que se levantó de la nada”, o “que comenzó en un garaje” y omite que para la mayoría, esa “nada” o ese “garaje” es un abismo sin fondo, porque no lo tienen.

La consecuencia es que la pirámide social se achata, pero no por mérito, sino porque la base crece con los que caen del sistema.

VENDER EL PAÍS, EL SUEÑO DE LOS COBARDES

En medio de esta frustración, una idea recorre las charlas de café y los hilos de X: vender la Argentina. Para algunos, la bandera, la soberanía, las Malvinas y las Instituciones de la República son un lastre que no nos pagan las cuentas, lo cual es una verdad a medias. Muchos -más de los que pensamos- prefieren ser súbditos de una corona o integrarse al mundo globalizado antes que aferrarse a un país que parece estar condenado al fracaso.

Tanto el populista como el neoliberal alimentan este sueño, cada uno a su manera. El primero ofrece un héroe que abrirá las puertas al mundo; el segundo promete que la globalización y el derrame traerá prosperidad, como si eso fuese un proyecto estratégico de desarrollo como país que nos incluye a todos, mientras que muchos de nosotros ya conocemos que en esta narrativa siempre aparece una frase envenenada: el “costo argentino”, que no es otra cosa los salarios de los trabajadores como la piedra que hunde el barco del progreso y la prosperidad.

Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, advierte que recortar sueldos no hace a un país competitivo, sino que lo empobrece. Mientras tanto, las verdaderas ineficiencias —monopolios que encarecen todo, rutas en mal estado, gasoductos que no existen, fortunas que se fugan— quedan intactas, protegidas por los que manejan la baraja.

Karl Polanyi lo vio hace décadas: el mercado nunca es libre, porque siempre está amañado para beneficiar a unos pocos. Lo paradójico es que hoy, los que piden un Estado mínimo para los trabajadores, construyen un Estado generoso para los poderosos y sus negocios. La contradicción brilla como un cartél de neón en una avenida a oscuras.

RESUCITANDO A MARX

En este carnaval obsceno de promesas rimbombantes, lograron resucitar también algunos muertos: el comunismo y la lucha de clases. Lo que no percibe el populista o el defensor del neoliberalismo, es que, al culpar a los pobres, despreciar con soberanía y obsesionarse con que la variable de ajuste sea el ingreso de los trabajadores, termina exponiendo la grieta que existe entre los que tienen y los que no tienen, que no es otra cosa que la disputa por la redistribución de la riqueza, o sea, la lucha de clases.

En nuestra Argentina actual, esa grieta es un tajo abierto y sangrante, expresado en barrios cerrados frente a villas y sueldos de miseria de un jubilado o de un científico que desarrolla una vacuna, frente a riquezas obscenas, que no se pueden justificar, o de representantes recibiendo dinero y de comitivas de funcionarios haciendo compras en tiendas de lujo.

Byung-Chul Han hablaría de una sociedad agotada, donde cada uno pelea solo, pero la realidad canta otra verdad: el problema es colectivo, estructural, y lo peor, es un eco de la historia. Mientras que las redes sociales, con sus algoritmos que devoran la furia, agranda esta grieta, tejiendo retazos de verdad con hilos de mentiras, pero nunca muestra la verdad completa. Un video que acusa a “la casta” de frenar el país acumula miles likes en minutos, aunque ninguno explica por qué la riqueza sigue en manos de unos pocos.

Lo más irónico es que la casta cambia de rostro según quién cuente la historia: hoy son unos, mañana serán otros, pero siempre hay un enemigo al que señalar. En el centro de este relato late una narrativa de héroe, alimentada por una lógica binaria y la soberbia de quien promete soluciones fáciles, un castillo de naipes que se derrumba ante una verdad que golpea como un pesado martillo sobre los más vulnerables.

Lo que nos va quedando claro, es que los problemas sociales no se resuelven con un discurso valiente ni con una bandera quemada. Nuestra sociedad navega un río revuelto, con corrientes que nos arrastra a todos: a los que compran el relato populista, los que lo rechazan y los que ya no creen en nada. Vamos todos juntos en un bote frágil, discutiendo quién se robó los remos, quién rompió el motor, quién dejó el balde agujereado mientras el agua nos inunda el bote. Cegados por el espejismo de certezas fáciles, aún no podemos ver que la corriente de nuestras propias contradicciones nos está llevando a la deriva.

Referencias

Anderson, B. (1983). Comunidades imaginadas. Londres: Verso.

Arendt, H. (1958). La condición humana. Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (1979). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. París: Les Éditions de Minuit.

Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad: La voluntad de saber. París: Gallimard.

Han, B.-C. (2010). La sociedad del cansancio. Berlín: Matthes & Seitz.

Mouffe, C. (1993). El retorno de lo político. Londres: Verso.

Piketty, T. (2013). El capital en el siglo XXI. París: Seuil.

Polanyi, K. (1944). La gran transformación. Nueva York: Farrar & Rinehart.

Stiglitz, J. E. (2012). El precio de la desigualdad. Nueva York: W.W. Norton.

Zuboff, S. (2019). La era del capitalismo de la vigilancia. Nueva York: PublicAffairs.